Stellen Sie sich vor, Sie sind verliebt. Stellen Sie sich vor, der geliebte Mensch erwidert Ihre Gefühle. Sie führen eine Beziehung. Richtig ernsthaft und es fühlt sich gut an. So eine Sache, die mit Respekt und Austausch zu tun hat, mit Spaß und geteilten Interessen, so eine Sache mit langen Gesprächen und allem, was für Sie dazu gehört,

allem, was Sie glücklich macht.

Stellen Sie sich vor, Sie ziehen mit dem liebsten Menschen in eine Wohnung und der Vermieter kündigt ihnen nach kurzer Zeit den Mietvertrag, weil er Ihre Liebe für Sodomie hält. Stellen Sie sich vor, auf einem Ihrer gemeinsamen Spaziergänge werden sie beide zusammengeschlagen, weil andere es als ekelerregend empfinden, wenn Sie beide Hand in Hand gehen. Stellen Sie sich vor, bei der Polizei werden Sie nicht ernst genommen, ausgelacht, Ihnen wird sogar die Schuld an den Schlägen zugeschrieben. Schließlich sind Sie ja nur zwei Männer, die sich lieben.

Das war für Aram M. und seinen Partner Vlad B. lange die Realität. Aram flieht aus Armenien nach Russland, nachdem er in seinem Geburtsland ausgegrenzt und diskriminiert, von seiner Familie verstoßen wurde, weder Arbeit noch Wohnung fand. Alles wegen seiner Homosexualität. Alles, weil er nicht verstecken wollte, dass er Männer liebt. In Moskau lernt er Vlad kennen, die beiden verlieben sich, werden ein Paar. Nachdem sie im Park zusammengeschlagen wurden entschließen sich die beiden, nach Deutschland zu gehen, in ein Land, in dem sie sich Freiheit und Akzeptanz für ihr Leben wünschen.

Sie kaufen sich Flugtickets, verlassen ihr altes Leben und wollen ein neues beginnen, von dem sie sich Besseres erhoffen, Freiheit zum Beispiel, die Freiheit, zu lieben, wen sie wollen, die Freiheit, ihre Liebe zu zeigen, zu feiern, die Freiheit, sich nicht zu verstecken, ohne Angst zu leben.

Am Flughafen Berlin-Tegel nimmt man ihnen die Pässe ab und anschließend werden die beiden in die Erstaufnahmeinrichtung nach Eisenhüttenstadt gebracht. Kaum dort angekommen beginnt die Ernüchterung — aufgrund der im Sommer 2015 zunehmenden Anzahl von Menschen, die vor Krieg und Verfolgung Schutz suchen, werden sie in Mannschaftszelten untergebracht. Ihre Partnerschaft wird auch in Eisenhüttenstadt nicht ernst genommen, es scheint für die Sozialarbeiter_innen vor Ort unmöglich, dass zwei Männer ein Paar, eine Familie bilden, die Konsequenz daraus: Sie werden unterschiedlichen Zelten zugewiesen. Die zwei, die so lange als Paar gekämpft haben, ein Paar sein zu dürfen, die als Paar ihre Heimat verlassen haben, werden gleich als erstes in dem vermeintlich freiheitlichen Land getrennt. Und es geht genauso weiter: nach 12 Tagen erfolgt die Unterbringung in Notunterkünften, Aram kommt nach Frankfurt/Oder, Vlad nach Kirchmöser, einem Stadtteil von Brandenburg an der Havel. Dort lernt er Alissa kennen. Sie ist selbst aus Russland geflohen, nachdem in ihrer Nachbarschaft Flugblätter aushingen, die sie als Pädophile diffamierten. Alissa ist lesbisch und LGBTI-Aktivistin und stellt den Kontakt zu Emma Silverstein her. Die kümmert sich, nimmt Kontakt zu Harald Petzold, Bundestagsabgeordneter der LINKEN und deren queerpolitischer Sprecher, auf. Der macht Druck beim BAMF: wie es sein könne, ein Paar nach solchen traumatischen Erlebnissen zu trennen. Wenige Tage später zieht Aram zu Vlad ins Heim. Aber der Ärger hat kein Ende: die Sozialarbeiter_innen der Notunterkunft raten den beiden, ihre Homosexualität zu verbergen, sonst drohe Ärger mit anderen muslimischen Heimbewohner_innen.

Sechs Monate leben sie in dem Heim, sechs Monate geht das Versteckspiel weiter. So hatten sie sich das Leben in Deutschland nicht vorgestellt. Die beiden wollen in eine eigene Wohnung. Sie haben nach wie vor Angst. Es gibt viel Austausch mit dem Sozialamt, viele Diskussionen, es kostet viel Kraft, viel Energie. Endlich beziehen sie mit einem anderen lesbischen Paar eine Verbundwohnung in Brandenburg an der Havel, drei Zimmer für vier Personen. Endlich etwas Privatsphäre. Aram spricht Englisch und etwas Deutsch, Vlad beginnt mit dem Deutschunterricht. Aram bemüht sich um Arbeit, findet eine Praktikumsstelle in einem Friseursalon. Er mag es, wieder zu arbeiten, lernt immer besser Deutsch zu sprechen. Auch die Kund_innen nehmen Anteil an seiner Geschichte, sie fragen, wo er herkommt, warum er gegangen ist. Die meisten wissen gar nicht, wie schlimm die Situation queerer Menschen an vielen Orten dieser Erde ist.

Mittlerweile sind sie Teil der LGBTI-Community in der Havelstadt, sie gehen gemeinsam zu Partys und beginnen sich ein neues Leben aufzubauen. Gemeinsam mit Vlad und Aram sowie anderen LGBTI-Aktivist_innen vor Ort haben wir, eine Gruppe von Unterstützer_innen, eine Refugee-LGBTI-Conference vom 15. bis 17. April organisiert und durchgeführt, mit dem Ziel, Menschen zusammenzubringen und zu unterstützen. Nun brauchen Aram und Vlad Unterstützung, denn nach fast einem Jahr bekommt das Paar die Einladungen zum Interview beim BAMF. Beide erhalten unterschiedliche Termine. Wieder werden sie als Paar nicht ernst genommen. Ihr Anwalt ruft mehrmals beim BAMF an und verweist darauf, dass die beiden zusammen als Lebenspartner nach Deutschland gekommen sind und deshalb auch einen gemeinsamen Termin erhalten müssen — mit Erfolg.

Während des Interviews wurde Aram nicht zu seiner Situation in Armenien befragt. Immer wieder, wenn er versucht, darauf zu sprechen zu kommen, wird er abgewürgt. Schließlich habe er mehrere Jahre in Russland verbracht und sei von dort in die Bundesrepublik eingereist, so die Argumentation der BAMF-Mitarbeiterin. Und warum die beiden ihre Homosexualität nicht dezenter gelebt hätten. Das hätten sie doch nach dem vermeintlichen Überfall im Park auch getan und da hätten sie dann ja auch keine Probleme gehabt. Ansonsten ist auch hier die Partnerschaft kein Thema. Es gehe um Aram persönlich, sein russischer Partner tue da nichts zur Sache. Nach einem Monat und 12 Tagen kommt der Negativbescheid, das Asylverfahren ist abgeschlossen — vorerst.

Begründung: Da Aram über Russland eingereist sei, gelte §3AsylG nicht, da er nicht aus dem Land käme, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt. Eine begründete Furcht vor Verfolgung als Homosexueller in Armenien habe er nicht vorgetragen. Außerdem sei die Verfolgung als Homosexueller in Armenien nicht wahrscheinlich. Sein Lebenspartner Vlad hat bisher keine Antwort vom BAMF.

Halten wir fest: Aram wurde beim Interview daran gehindert, über die Gründe der Ausreise von Armenien nach Russland zu sprechen. Das BAMF erkennt die Partnerschaft der beiden Menschen nach wie vor nicht an, denn in ihrem Weltbild scheinen nur Mann und Frau ein Paar bilden zu können. Sollten Menschen sich nicht diesem Muster unterordnen, wollen sie Dokumente sehen, eine Heiratsurkunde zum Beispiel. Nur ist die Heirat gleichgeschlechtlicher Menschen sowohl in Armenien, in Russland und auch in Deutschland nicht möglich.

Wir lassen unsere Freunde nicht alleine und kämpfen für die Anerkennung der beiden als Lebenspartner und dafür, dass weder Aram nach Armenien, noch Vlad nach Russland abgeschoben wird. Wir haben uns entschlossen, unseren Kampf öffentlich zu führen, zum einen, um nicht nur Aram und Vlad, sondern auch anderen LGBTI-Geflüchteten zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, und zum anderen, um auf die diskriminierende Praxis des BAMF aufmerksam zu machen.

Wir werden am Mittwoch den 29. Juni um 19:00 Uhr in der Geschäftstelle der Partei DIE LINKE, Kirchhofstraße 1–2, 14776 Brandenburg an der Havel, ein erstes offenes Treffen veranstalten. Ziel ist es, Öffentlichkeit zu schaffen und gemeinsam zu beraten, wie wir die beiden in Zukunft unterstützen können.

Orgateam der Refugee-LGBTI-Conference

Kategorie: Law & Order

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Woidke,

sehr geehrter Herr stellvertretender Ministerpräsident Görke,

voraussichtlich am 17. Juni 2016 steht im Bundesrat die Zustimmung zum Gesetz über die Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien als «sichere Herkunftsstaaten» (Bundestagsdrucksache 18/8039) im Sinne des § 29a AsylG auf der Tagesordnung. Wir richten den dringenden Appell an Sie, mit den vier Stimmen des Landes Brandenburg der erneuten Ausweitung der Liste der «sicheren Herkunftsstaaten» die Zustimmung zu verweigern. Diese Einstufung eines Staates hat für Asylsuchende aus diesen Ländern gravierende Konsequenzen.

Ursprünglich sah das Konzept der «sicheren Herkunftsstaaten» lediglich vor, dass von vornherein angenommen wurde, dass Asylanträge von Personen aus diesen Staaten prinzipiell unbegründet seien und dass dies im Einzelfall von den Betroffenen widerlegt werden müsse. Diese Grundannahme führte in vielen Fällen dazu, dass Asylverfahren oft nach nur oberflächlicher Prüfung sehr schnell als «offensichtlich unbegründet» abgelehnt wurden.

Doch neben diesen gravierenden Einschränkungen im Asylrecht wurde auch das Aufenthaltsrecht in den letzten Monaten um viele weitere Vorschriften ergänzt, die dazu führen, dass Personen aus als «sicher» bezeichneten Staaten hier einer ganzen Reihe von zusätzlichen Sanktionen und Ausgrenzungen ausgesetzt sind:

Asylsuchende aus «sicheren Herkunftsstaaten» müssen für die gesamte Dauer des Asylverfahrens in den Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben und nach einer Ablehnung auch bis zur Ausreise – das heißt, eine Verteilung in die Landkreise und die kreisfreien Städte findet nicht mehr statt. Dadurch soll verhindert werden, dass sie sich hier integrieren können, denn dies wird als Hindernis für eine reibungslose Abschiebung angesehen. Als Nebeneffekt bedeutet dies auch, dass sie für den gesamten Zeitraum des Aufenthalts in der Bundesrepublik einer Sachleistungsverpflegung unterliegen, da in den Erstaufnahmeeinrichtungen der Großteil der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf diese Weise geleistet wird.

Auch bleibt die Residenzpflicht, die in den letzten Jahren stark an Bedeutung verloren hatte und für andere Asylsuchende nur noch in den ersten drei Monaten besteht, für diese Gruppe weiterhin zeitlich unbegrenzt in Kraft. Zusätzlich zu der allgemeinen Strafbewehrung von bis zu einem Jahr Gefängnis oder Geldstrafe sieht das Gesetz seit dem Asylpaket II vor, dass auch ein simpler Residenzpflichtverstoß dazu führen kann, das das Asylverfahren ganz ohne inhaltliche Prüfung eingestellt wird, wenn Betroffene in einer «besonderen Aufnahmeeinrichtung» untergebracht sind. Die Möglichkeit, solche «besonderen Aufnahmeeinrichtungen» zu schaffen, wurde den Ländern ebenfalls durch das Asylpaket II eingeräumt.

Schlussendlich kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schon direkt bei der Ablehnung eines Asylantrags ein Wiedereinreiseverbot aussprechen, eine Sanktion, die ansonsten nur im Fall einer Abschiebung oder Ausweisung erfolgt, nicht jedoch durch die simple Tatsache, dass jemand im Asylverfahren abgelehnt wurde. Sämtliche hier angesprochenen Sanktionen und Ausgrenzungsmechanismen sind seit dem Sommer 2015 oder später in das Gesetz aufgenommen worden, also seit es die Diskussion über die Einstufung der Staaten des West-Balkans als «sichere Herkunftsstaaten» gab. Damals wurde die Büchse der Pandora geöffnet, jetzt gilt es, zumindest den menschenrechtlichen und integrationspolitischen Schaden nicht noch größer werden zu lassen.

Doch auch abgesehen von prinzipiellen Erwägungen in Bezug auf das Konzept der «sicheren Herkunftsstaaten» steht die Menschenrechtslage in allen drei Staaten einer Einstufung als «sichere Herkunftsstaaten» diametral entgegen. Amnesty International führt in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zu Algerien, Marokko und Tunesien aus, warum Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, außergerichtliche Hinrichtungen, Folter und Misshandlungen, aber auch der fehlende Schutz vor sexualisierter Gewalt und das Verbot gleichgeschlechtlicher Sexualkontakte eklatant gegen die Einstufung als «sicherer Herkunftsstaat» sprechen (vgl. http://www.amnesty.de/files/Amnesty-Stellungsnahme-Innenausschuss-April2016.pdf).

Aber auch der Gesetzentwurf der Bundesregierung selbst weist auf erhebliche Defizite im Justizsystem hin:

In Bezug auf Algerien heißt es dort etwa: «Die Rechte der Beschuldigten im Prozess werden nicht immer beachtet. Die Gerichte üben in der Regel keine wirksame Kontrolle staatlichen Handelns aus. Die in der Verfassung garantierte Unabhängigkeit von Gerichten und Richtern ist in der Praxis nicht immer gewährleistet. Geltende Gesetze und Vorschriften werden nicht immer einheitlich und flächendeckend angewandt. (…) Den Bürgerinnen und Bürgern fehlt nach wie vor das Vertrauen in die Justiz, sie sehen vor allem in politisch relevanten Strafverfahren Handlungsbedarf. Nach belastbarer Einschätzung von Menschenrechtsorganisationen und Journalisten nimmt die Exekutive in solchen Fällen unmittelbar Einfluss auf die Entscheidungen des Gerichts» (BT-DS 18/8039 , S. 10). Zu Tunesien spricht der Gesetzentwurf selbst von extralegalen Tötungen in Haft und Fällen von Folter: «Tunesische und internationale Medien sowie spezialisierte Nichtregierungsorganisationen, wie die Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT) oder die Organisation contra la Torture en Tunisie (OCTT), berichten kontinuierlich über Einzelfälle von Folter, insbesondere in der Polizeihaft, unmenschliche Behandlung in den Haftanstalten, die nicht europäischen Standards entsprechen, sowie Bestrebungen, rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen einzuleiten. Bislang sei es jedoch in keinem einzigen Fall gelungen, eine Verurteilung von Amtspersonen oder ehemaligen Amtspersonen wegen Folter, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung zu erreichen» (BT-DS 18/8039, S. 15).

Sehr geehrte Mitglieder des Bundesrates für das Land Brandenburg, schon aus dem Gesetzentwurf selbst geht also hervor, dass sich die Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien als «sichere Herkunftsstaaten» nicht rechtfertigen lässt. Das Bundesverfassungsgericht hat für eine solche Einstufung gemäß § 29 a AsylG hohe Hürden errichtet: «Für die Bestimmung eines Staates zum sicheren Herkunftsstaat muss Sicherheit vor politischer Verfolgung landesweit und für alle Personen- und Bevölkerungsgruppen bestehen» (BVerfGE 94, 115). Das Konzept der «sicheren Herkunftsstaaten» darf nach der Rechtsprechung des BVerfG nicht angewandt werden, «wenn ein Staat bei genereller Betrachtung überhaupt zu politischer Verfolgung greift, sei diese auch (zur Zeit) auf eine oder einige Personen- oder Bevölkerungsgruppen begrenzt. Tut er dies, erscheint auch für die übrige Bevölkerung nicht mehr generell gewährleistet, dass sie nicht auch Opfer asylrechtlich erheblicher Maßnahmen wird» (BverfGE 94, 115, Rn. 71). Werden die Kriterien des BVerfG auf die Menschenrechtssituation in Algerien, Marokko und Tunesien angewandt, so führt insbesondere die Verfolgung Homosexueller in allen drei Staaten dazu, dass die Staaten nicht in die Liste der «sicheren Herkunftsstaaten» gem. § 29a AsylG aufgenommen werden dürfen.

Wir appellieren daher – auch im Namen der vielen Haupt- und Ehrenamtlichen, der Flüchtlingsinitiativen und Beratungsstellen – an Sie, den Flüchtlingsschutz nicht weiter auszuhöhlen und der Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien als «sichere Herkunftsstaaten» aus verfassungsrechtlichen Gründen Ihre Zustimmung zu verweigern.

Mit freundlichen Grüßen

Flüchtlingsrat Brandenburg

Frankfurt (Oder) — Am Samstag findet in Frankfurt (Oder) der “Zukunftsdialog” statt. Dieses Veranstaltungsformat macht in verschiedenen Brandenburger Städten und Gemeinden Station und soll den Dialog zwischen landespolitischen Expert_innen, Bürger_innen und Multiplikator_innen zu den Themen Flüchtlinge, Integration und rechter Gewalt stärken.

Eingeladen ist unter anderem stets — und so auch am Samstag in Frankfurt — der Brandenburgische Verfassungsschutz (VS). Er sprich, in Gestalt des Referenten Sebastian Haase, als Experte zum Thema “Rechtsextremismus in Brandenburg / Frankfurt (Oder)”.

Schaut man sich die Expertise des Verfassungsschutzes an, fallen allerdings mehrere Aspekte auf, die an der Kompetenz des staatlichen Geheimdienstes zweifeln lässt:

— Der VS verfolgt einen extremismustheoretischen Ansatz bei seiner Analyse gesellschaftsgefährdender Aktivitäten. Das bedeutet, dass für ihn eine demokratische “Mitte” der Gesellschaft existiert, an dessen linken und rechten (und islamistischen) Rändern sich die demokratiefeindlichen “Extreme” befinden sollen. Diese Ränder werden beobachtet, und Informationen ggf. an Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet. Das Problem ist nur: Was macht der VS eigentlich mit den ganzen Rassist_innen, die seit einiger Zeit wie Pilze aus dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung schießen? Die “Mitte” radikalisiert sich mehr und mehr hinsichtlich menschenverachtender Einstellungen, während der VS verzweifelt versucht, sie als Vorzeigedemokrat_innen zu charakterisieren. Derweilen werden linke Akteure weiterhin diffamiert, weil sie als Bedrohung für die Gesellschaft gelten.

— Die jährlichen Publikationen des VS sind in der Regel Zusammenstellungen bereits veröffentlichter Analysen zum Thema “Rechtsextremismus”. Der VS greift also auf Schriften zurück, die von lokalen Akteuren, oft in ehrenamtlicher Arbeit, erstellt wurden. Soweit, so einfach gemacht. Quellen werden meist nicht angegeben. Es stellt sich die Frage, worin denn dann die Expertise des VS im Bereich “Rechtsextremismus” besteht, wenn er sowieso überwiegend auf bereits vorhandenes Material zurückgreift. (Anscheinend gibt es gerade sehr viel abzuschreiben, denn für 2015 ist immer noch kein VS-Bericht erschienen.)

— Der Brandenburger VS steht momentan in massiver Kritik aufgrund seiner zweifelhaften Rolle im Umgang mit der Neonazi-Organisation Nationalsozialistischer Untergrund (NSU). Im momentan in München stattfindenden Gerichtsverfahren äußern Nebenkläger_innen die Vermutung, dass es eine Mitverantwortung des brandenburgischen VS für die Nichtergreifung der drei Haupttäter_innen des NSU gibt.

Das klingt nicht besonders kompetent, geschweige denn vertrauenserweckend.

Obwohl Menschenwürde und Gleichberechtigung zentrale Werte der Verfassung sind, hat der Verfassungsschutz immer wieder gezeigt, dass er in Angriffen auf diese Werte zunächst keine Angriffe auf die Demokratie erblickt. So kann man als AfD-Mitglied mit der Idee vom Schusswaffengebrauch an der Grenze gegen Flüchtlinge auf Stimmenfang gehen oder bei PEGIDA Flüchtlinge mit herabwürdigender Rhetorik entmenschlichen – die Verfassungsschutzämter interessieren sich erst dann für Rassismus, sobald sie den Verdacht auf ein zusätzliches, ominöses „extremistisches“ (d.h. die sog. freiheitlich-demokratische Grundordnung im Ganzen überwinden wollendes) Element haben. In der Gesellschaft grassierende menschenverachtende Ungleichheitsideologien und die daraus resultierenden sehr realen Gefahren für Leib und Leben ganz besonders der Flüchtlinge werden auf diese Weise systematisch verharmlost.

Utopia e.V.

Frankfurt (Oder), den 09.06.2016

Plötzlich Bewegung

Mittwochmittag, ein sonniger Maitag, Ankunft auf dem Klimacamp in Proschim. Es ist nicht das erste, dass ich in dieser Gegend erlebe und die ersten (positiven) Eindrücke sind auch nicht viel anders als bei anderen linken Camps der letzten Jahre. Hier ein Plenum, in das ich mich einklinke, kaum dass ich meine Sachen abgestellt habe; dort viele liebe, lang nicht gesehene Freunde aus anderen Teilen Deutschlands, die ich später rund um die Essenausgabe treffe. Der Abend klingt aus mit einer kohlekritischen Theateraufführung der Berliner Compagnie und einem Konzert vom Geigerzähler. Es ist ein schöner Tag, der so aber auch in anderen Jahren an anderen Orten stattfinden könnte.

Am Donnerstag verändert sich etwas Entscheidendes und ich, beschäftigt mit meinen Aufgaben auf dem Camp, bemerke es lange nicht. Dann kommt der Donnerstagabend, die Arbeit ist getan, ich streife durch das zentrale Areal und kann die beinahe schon elektrische Spannung förmlich knistern hören, die hier zwischen den Menschen überspringt. Es ist nur die bloße Zahl der Anwesenden, die sich über den Tag enorm gewachsen ist, es ist eine andere Qualität, ein andere Form von Zusammensein. In Erwartung des gemeinsamen massenhaften Aufbruchs am nächsten Tag teilen praktisch Alle eine nervöse, aufgekratzte Anspannung miteinander, ganz egal ob man in der Dunkelheit noch Strohsäcke stopft und Overalls besprüht, die in wenigen Stunden in der Grube zum Einsatz kommen werden, oder ob man um Tische und auf der Wiese sich in Gruppen versammelt. Dazu kommt das eher leise, manchmal laute, fortwährende Gewirr und Gemurmel der vielen Stimmen, die Vielfalt der Sprachen. Es sind viele Menschen aus Großbritannien und Frankreich, Belgien und den Niederlanden aber auch aus Spanien, Dänemark, Schweden, Polen, der Tschechei und der Ukraine, aus der Türkei und selbst Südafrika gekommen. Am Rand eines kleinen, bedrohten Dorfs in der Niederlausitz, dessen Existenz den Allermeisten vor kurzem noch völlig unbekannt gewesen sein dürfte, teilt uns alle die Erfahrung, von etwas ergriffen zu sein, was uns unbedingt angeht, für das wir kämpfen wollen und das uns an diesem Abend über alle Sprach- und Erfahrungsgrenzen hinweg in einer fieberhaften Spannung miteinander verbindet. Es ist, zeitlich beinahe perfekt passend, genau diese Erfahrung, die auch in der Erzählung vom Pfingstwunder aufscheint: „Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen […] Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? […] Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem andern: Was will das werden?“ (Apg 2, 1–13)

Es ist diese Erfahrung von Gemeinsamkeit und Kollektivität, die wohl dem entspricht, was für die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts die Fabrik, der Streik, die Nachbarschaft war und was im neoliberalen Stadium des Kapitalismus mit der Atomisierung der Menschen immer mehr verschwindet. Das macht solche Erfahrungen umso wertvoller, zu gleich aber auch begrenzt. Denn wenn die Erfahrung kämpferischer Kollektivität hauptsächlich bei solchen Anlässen und nicht mehr in der eigenen Alltagswirklichkeit gemacht wird, droht linke Politik entweder zum Bewegungs-hopping oder zur Frustrationsmaschiene mit solchen Aktionen als bloßem Akku-aufladen zu werden.

Begrenzt ist die Bewegung auch noch in eine andere Richtung. Selbst wohlwollend geschätzt sind 80% der Anwesenden angereist, jung, weiß, gebildet und leben in einer Stadt. Das ist eine Grenze und ein Problem das wir haben, sollte aber nicht in Selbstverdammung und Starren auf ein imaginiertes revolutionäres Subjekt führen. Jede Bewegung ist nur ein Ausschnitt der Gesamtgesellschaft und organisiert daher bestimmte soziale Gruppen. Die klassische Arbeiterbewegung hat nie „die“ Arbeiter organisiert, sondern war im Kern immer eine Bewegung der qualifizierten Arbeiterschaft, die die Kämpfe der Ungelernten, der Landarbeiter, der vagabundierenden Arbeiter, der HeimarbeiterInnen u.v.a.m, falls sie sie überhaupt wahrgenommen hat, nur punktuell in die eigene Bewegung integrieren konnte. Vielleicht wäre manche Niederlage vermeidbar gewesen, wenn es ihr gelungen wäre – an ihrer Rolle als wichtigem Subjekt von Emanzipation ändert das nichts. Bezogen auf Ende Gelände ist daher nicht nur die Frage interessant, wer nicht kommt, sondern warum gerade die Gruppen kommen, die da sind. Was ist ihr gesellschaftlicher Ort, welche Erfahrungen bringen sie mit, wie ist ihr Verhältnis zu den Widersprüchen unserer Zeit, welche Bedeutung haben sie in der gesellschaftlichen Produktion des Reichtums?

Aufbrüche

Das Überraschendste am Freitag war dann die Abwesenheit von Überraschungen. Die Kohlegrube war von Vattenfall stillgelegt und den Massen überlassen wurden, damit sie sich darin totlaufen. Außer Symbolbildern, die in ihrer beeindruckenden Science-Fiction-Ästhetik von den Bildern des letzten Jahres kaum zu unterscheiden sind, war hier nichts zu holen. Der wirkliche Konflikt wurde Samstag und Sonntag an den Schienen und im Kraftwerk ausgetragen.

Es ist Samstagvormittag. Auf einem abgemähten Feld hinter dem Camp sammelt sich einer der Finger, um sich auf den Weg Richtung Schiene zu machen. Die große Menge steht auf dem weiten Feld unter blauen Himmel zusammen, einheitlich in weiße Overalls gekleidet, geschlossen, entschlossen. Man zieht in eine Schlacht und ist bereit dafür, ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort um den Kämpfen um Befreiung ein neues, gemeinsames Kapitel hinzuzufügen. Die Stimmung ist entsprechend gut, wenn auch nicht frei von Anspannung, von entschlossener Aufgekratztheit. Auch wenn es weniger Leute sind als 2007, erinnert mich die ganze Aufbruchstimmung sehr an die G8 Proteste in Heiligendamm, manch eineR dürfte so alt sein wie ich damals.

Meine Gedanken gehen aber bald noch weiter zurück, zu den kahlen Hügeln über Frankenhausen, wo sich im Mai 1525 Bauern, Handwerkergesellen und weitere Gruppen zu einer anderen Schlacht sammeln, die eine entscheidende Wendung im Bauernkrieg markieren wird. Wie weit hergeholt das ist, wird mir schon im Moment klar, wo ich das denke. Die Kämpfe damals drehten sich um den Zugang zu Naturressourcen wie Wälder und Wiesen, um Ausbeutungsformen wie die Leibeigenschaft, um kommunale Selbstverwaltung, nicht zuletzt um religiöse Autonomie. Sie standen am Anfang des Kapitalismus, der sich anschickte, tradierte Verhältnisse umzuwälzen. Und endeten in einem unvorstellbaren Blutbad, als die Herren in Minuten Tausende mordeten und die Hügel blutrot färbten. Fünfhundert Jahre späte kämpfen andere Menschen in anderen Verhältnissen. Wir sind mittlerweile in einem späten Stadium des Kapitalismus angekommen, in einem Jahrhundert, in dem es entscheidend darum gehen wird, ob die kapitalistisch organisierte Menschheit die biologischen Grundlagen ihres Überlebens schwer schädigen oder gar vernichten wird. Hier wo wir kämpfen richten die Herrschenden vorerst keine Blutbäder mehr an, auch wenn manche die hier aufbrechen in den nächsten Stunden Verletzungen und Misshandlungen erfahren werden. Und dennoch, weil sich die Geschichte weitergedreht hat, nicht weil sie stehengeblieben ist, weil sich auf den Gräbern der geschlagenen Aufständischen der Kapitalismus entfalten konnte, die Widersprüche kapitalistischer Herrschaft sich anders stellen als vor fünfhundert Jahren, und weil trotzdem und deswegen wieder Menschen voll Zuversicht aufbrechen, für etwas was bei aller Vagheit und Heterogenität Befreiung heißen kann und muss zu kämpfen, deshalb lässt sich das tief ergreifende Gefühl, dass hier etwas eingelöst wird, was vor Frankenhausen geschlagen wurde, trotz allem Rationalisieren nicht abwehren. „Die Vergangenheit führt einen heimlichen Index mit, durch den sie auf die Erlösung verwiesen wird. Streift denn nicht uns selber ein Hauch der Luft, die um die Früheren gewesen ist? ist nicht in Stimmen, denen wir unser Ohr schenken, ein Echo von nun verstummten? haben die Frauen, die wir umwerben, nicht Schwestern, die sie nicht mehr gekannt haben? Ist dem so, dann besteht eine geheime Verabredung zwischen den gewesenen Geschlechtern und unserem. Dann sind wir auf der Erde erwartet worden.“ (Walter Benjamin, 2. Geschichtsphilosophische These)

Ich denke auch an das Verhältnis von Bewegung und Anführern, dass damals ein gefährliches war und es heute noch ist. Und das gerade ‚weil heute die Anführer*innen schwer auszumachen sind, weil es so viel Raum für Spontanität und Mitbestimmung gibt, dass schnell übersehen werden kann, dass das alles in einem Rahmen stattfindet, den wenige bestimmt haben. Weil es eine Handlungsanweisung gibt, die „Aktionskonsens“ heißt, obwohl ihn eine Minderheit ausdiskutiert hat und ihn viele eher vom Hörensagen kennen. Bezeichnend die Frage in der Versammlung Freitagabend, ob denn Schottern Teil des Aktionskonsens sei. Es gibt zwischen den Anwesenden nichtmal den Ansatz einer Diskussion über den politischen Sinn und Unsinn der Aktionsform, sondern von der Bühne die lapidare Mitteilung: „Wir“ (?) haben schweren Herzens entschieden – nein. Wir (ein anderes wir) witzeln: Hoffentlich kommt die Justiz nicht auf die Idee, die Strafverfahren gegen unsere Bewegung Strafkonsens zu nennen. Denn sonst würden unsere Leute kooperieren – schließlich haben sie ja eingewilligt.

Der trockene Spott und Frust der Nacht zuvor ist schnell vergessen, als am nächsten Tag der Zug über das Feld zieht und aus meinem Blickfeld verschwindet. Soviel eigener Mut, eigene Entschlossenheit, eigene Kreativität und eigene Begeisterung liegt in der Luft, dass mensch die Frage, ob die sich befreienden Menschen hier wirklich das Maß aller Dinge sind, schnell mit einem Ja beantworten möchte. Vielleicht zu schnell.

Licht und Schatten

Es ist Samstagabend und es sieht nicht gut aus. Eine Person sitzt für wenigstens einen Monat in U‑Haft und falls Staatsanwaltschaft und Gericht ihre Linie durchhalten, könnten es erheblich mehr werden. Darunter auch enge Freunde von mir, die morgen ihren Haftprüfungstermin haben sollen. Meine Nerven liegen blank. Wir sitzen etwas abseits auf der Wiese und versuchen zusätzliche Anwälte zu erreichen, was an einem Samstagabend schwierig ist. Unsere Anspannung ist groß. Hinter uns im Zirkuszelt strömen die von den Gleisblockaden zurückgekehrten Menschen zusammen. Die Stimmung dort ist ausgelassen. Abgeschnitten vom Braunkohlenachschub musste das Kraftwerk Schwarze Pumpe bis kurz vor die Abschaltung gedrosselt werden, Protestierende haben das Kraftwerksgelände geentert und noch ist unsere Aktion nicht vorbei. Wir sind eine Macht und konnten der tagtäglichen Vernichtung unserer Lebensgrundlagen zumindest eine Irritation bereiten, die zu den größten Erfolgen der zeitgenössischen europäischen Umweltbewegung zählt. Jubel dringt immer wieder an unser Ohr. So angebracht er ist, so sehr steht er im Kontrast zu unseren Sorgen und der beschissenen Situation der Leute, die die Nacht auf den Cottbuser Polizeirevieren verbringen müssen. Über den Feldern der Lausitz zeigt sich ein prächtiger Sonnenuntergang, eine Fledermaus kreist über unseren Köpfen, ein Maikäfer fliegt durchs Bild. Es ist diese Gleichzeitigkeit, die sich schwer aushalten lässt.

Manche sind nach diesen Tagen emotional schwer angeschlagen von dem, was sie in der Konfrontation mit der Herrschaft erfahren mussten. Es bleibt zu hoffen, dass die Menschen um sie herum für sie sorgen werden. Andere stecken die Zumutungen mit einer Gewandtheit weg, die mich tief beeindruckt und mit freudiger Überraschung zurücklässt. Aus ihnen spricht die Kraft und Würde, die das gemeinsame Auf- und Widerstehen den Menschen verleiht. Die Erinnerung an zwei Frauen hat sich mir nachdrücklich eingebrannt. Die eine ließ sich beraten, welche Gefahren ein Strafverfahren für ihr Visum für Deutschland bedeuten würde. Schließlich lachte sie und meinte nur „Na, dann muss mich eben einer von meinen deutschen Freunden heiraten.“. Und meinte das genau so. Die zweite ruft am Sonntag an. Sie liegt im Krankenhaus, ihr Arm ist verletzt, ihre Leute sollen sie abholen. Nein, Sorgen brauchen sie sich nicht zu machen. Ihre Stimme ist ruhig, gefasst und entspannt, fast schon etwas schläfrig. Ihr ist vielleicht Furchtbares passiert, aber wer sie jetzt hört weiß: Es ist überstanden. Keine Macht der Welt kann ihr dieses es-überstanden-haben jetzt mehr nehmen. Auch nicht die Lausitzer Rundschau, auf deren nächster Nummer eine Überschrift von gewalttätigen Braunkohlegegnern prangen wird, ohne das ihr ein einziger Verletzter in den Reihen unserer Gegner bekannt ist.

Was bleibt?

Der Sonntagabend endet in verbreiteter Euphorie und Ausgelassenheit. Meine nun doch in die Freiheit entlassenen Freunde wiederzutreffen, während hinter uns im allgemeinen Freudentaumel getrommelt und getanzt wird, erinnert mich sehr an das Ende der „Rückkehr der Jedi-Ritter“, obwohl das Imperium nicht geschlagen ist und auch seine Macht, einen ganzen Planeten zu vernichten, nicht eingebüßt hat. Eine sehr viel kleinere Gruppe Einheimischer und Angereister feiert Pfingstmontag bei einer Andacht in Proschim weiter. Hier kommt noch einmal zur Sprache, was mir die letzten Tage immer wieder auffiel: Die gemeinsame Kraft, das zusammen Ergriffensein im Kampf für etwas, was hier sehr schön als ein „Leben Aller Menschen in Fülle und Würde“ umschrieben wird. Eine Minderheit versteht es als Teil und Ausdruck ihres christlichen Glaubens, die Gemeinsamkeit unserer Erfahrung reicht aber weit über diese Gruppe hinaus.

Wer sich in diesem Teil der Lausitz aufmerksam umsieht, wird auf den Feldern die für den Braunkohletagebau benötigten Entwässerungsbrunnen entdecken. Wirft man einen Stein in die rot-weißen Röhren hinein, braucht er drei, vier, fünf oder noch mehr Sekunden, bis er tief, tief unter den eigenen Füßen platschend ins Wasser fällt. Ein solches unter der Oberfläche verborgenes Potential ist dieses Pfingsten in unserer gemeinsamen Erfahrung aufgeleuchtet. Wir sind weit davon entfernt, die Verhältnisse zu revolutionieren und viele Fragen, wie die nach dem Verhältnis zu Kapital und Staat, sind für die Bewegung offen geblieben. Und dennoch, in unserem gemeinsamen Schritt scheint die Ahnung auf, dass nichts bleibt wie es ist, dass sich alles ändern kann, muss und wird.

Keine Atempause – Geschichte wird gemacht – es geht voran!

Schreibt den Gefangenen!

Resolution des Aktionsbündnisses zum anstehenden NSU-Untersuchungsausschuss im Brandenburger Landtag: Akten müssen bereit gestellt, Konsequenzen gezogen werden. Zudem: Audio-Mitschnitt der Podiumsdiskussion zum Thema.

Die Mitglieder des Aktionsbündnisses haben bei ihrem 47. Plenum am 25. April 2016 im Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte in Potsdam eine Resolution verabschiedet. Formuliert sind dort Erwartungen in Richtung des anstehenden parlamentarischen Kontrollausschusses zu den Brandenburger Verstrickungen in die NSU-Verbrechen. Die Resolution im Wortlaut:

Das landesweite Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit begrüßt, dass im Brandenburger Landtag endlich ein Untersuchungsausschuss zum NSU-Komplex eingerichtet werden soll.

Wir verlangen eine umfassende Aufklärung ohne politische Rücksichtnahmen.

Die gesamte Geschichte der militanten Neonazi-Organisierung in Brandenburg und das damit verknüpfte V‑Leute-System müssen aufgearbeitet und es müssen aus dieser Aufarbeitung Konsequenzen gezogen werden.

Viele der zu beantwortenden Fragen sind im Buch „Generation Hoyerswerda“ bereits aufgezeigt worden.

Die lückenlose Bereitstellung von Akten wird der Gradmesser sein, um einen tatsächlichen behördlichen Aufklärungswillen anerkennen zu können.

Im Anschluss an das Plenum fand eine Podiumsdiskussion statt, die den Titel „Neonazis, NSU und V‑Leute: Wie klärt Brandenburg auf?“ trug. Vertreterinnen und Vertreter der Brandenburger Landespolitik diskutierten vor rund 160 Zuhörerinnen und Zuhörern mit Moderatorin Tatjana Jury, Petra Pau (Obfrau Die Linke im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages), Uli Grötsch (Obmann SPD im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages) und Antonia von der Behrens (Nebenklagevertreterin NSU-Prozess). Eine Audioaufzeichnung der Diskussion kann überSoundcloud nachgehört werden.

Innenminister Schröter hat für zwei Familien aus Forst und Potsdam trotz hunderter Unterschriften, Briefe und Stellungnahmen die Ersuchen der Härtefallkommission abgelehnt. Beide Familien – Roma aus Serbien – sind bestens integriert und in der hiesigen Gesellschaft verankert.

MitschülerInnen, LehrerInnen, NachbarInnen, Kirchenmitglieder und BürgerInnen aus Forst und Potsdam haben sich geäußert und eingemischt. Alle appellieren, den Familien ein dauerhaftes Bleiberecht zu gewähren. Es sind die Stimmen aus der Zivilgesellschaft – oft von der Landesregierung für ihre engagierte Arbeit mit Geflüchteten gelobt – die hier übergangen und offenbar nicht gehört werden, wenn es um das Aufenthaltsrecht geht.

Stattdessen liegt der Entscheidung des Innenministers ganz offensichtlich zugrunde, dass beide Familien eine in seinen Augen zu kurze Aufenthaltszeit hätten und aus Serbien kommen und damit aus einem so genannten sicheren Herkunftsland. Damit führt der Innenminister die Arbeit der Härtefallkommission ad absurdum. Migrations- und ordnungspolitische Erwägungen, die aktuellen bundesgesetzlichen Asylrechtsverschärfungen zugrunde liegen, dürften die Arbeit der Härtefallkommission nicht berühren. Die bundesrechtlichen Verschärfungen im Hinblick auf die sicheren Herkunftsländer zielen pauschal auf schnellere Abschiebungen ganzer Gruppen, während es Aufgabe der Härtefallkommission ist, den Einzelfall unabhängig von Herkunft und Aufenthaltsdauer zu betrachten und zu erörtern.

Mit seinen Entscheidungen, im Fall von Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten gegen die Kommission zu stimmen, konterkariert der Innenminister die Arbeit der Härtefallkommission und stellt sie somit grundsätzlich in Frage. Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten können in der Regel gar keine lange Aufenthaltszeit in Deutschland haben. Umso beachtlicher ist es, wenn sie in dieser vergleichbar kurzen Zeit eine starke Verankerung in der örtlichen Gesellschaft erreichen. Insofern kann auch bei ihnen in einer kurzen Zeit ein besonderer Härtefall vorliegen, der für eine Aufenthaltsgewährung relevant wäre.

Es geht bei den Überlegungen der Härtefallkommission weder um den Herkunftsstaat noch um Aufenthaltszeiten, sondern um das persönliche Schicksal der Menschen. Wird dies bei Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten nicht beachtet, wird ihnen grundsätzlich die Einzelfallprüfung im Härtefallverfahren verwehrt. Das widerspricht dem auf dem humanitären Einzelfall basierenden Ansatz der Härtefallkommission.

Trotz relativ kurzer Aufenthaltsdauer von zwei bzw. drei Jahren haben es die Familien Novakovi? und Brki? in außergewöhnlicher Weise geschafft, aktive Mitglieder der örtlichen Gesellschaft zu werden. Sie sind berufstätig, ehrenamtlich aktiv, dolmetschen und unterstützen andere Geflüchtete. Sie sind Mitglieder im Sportverein und interkulturellen Initiativen, die Kinder der Familie Novakovi? sind in der Schule längst integriert und gehen erstmals gern und mit einem Gefühl der Sicherheit zur Schule. Beide Familien haben zahlreiche UnterstützerInnen, FreundInnen und NachbarInnen gewonnen, die sie unterstützen und nun gegen die Entscheidung des Ministers protestieren.

Vor diesem Hintergrund ist es absurd, dass kurz nach Ende der “Dekade der Romainklusion”, in der sich die Europäische Union mit verschiedenen Programmen um die Inklusion von Roma bemüht hat, Kinder, die sich hier bestens in Schulleben und Kita integriert haben, in die Perspektivlosigkeit abgeschoben werden sollen – mit der Folge, eine Schule nicht mehr besuchen zu können.

Mit seiner Gutsherrenart wischt der Innenminister die Integrationsbemühungen zahlreicher Menschen einfach zur Seite und stellt sich für die vielen höflichen, aber auch fassungslosen Briefe von Ehrenamtlichen, LehrerInnen, ArbeitgeberInnen, FreundInnen und NachbarInnen taub. Einerseits positioniert er sich gegen rechte Übergriffe, andererseits torpediert er die Arbeit eben jener Menschen, die sich im Land Brandenburg gegen Rechts und für die Aufnahme von Flüchtlingen engagieren und häufig das Bollwerk gegen rechte Hetze vor Ort bilden. So kann keine Integration geflüchteter Menschen gelingen, so wird ein grundfalsches Signal in die Gesellschaft gesendet.

Wir fordern die Landesregierung und den Innenminister auf, den Familien Novakovi? und Brki? ein dauerhaftes Bleiberecht zu gewähren und sie nicht aus dem Kreis ihrer neuen FreundInnen und NachbarInnen zu reißen.

Die Kinder dürfen nicht aus der Schule bzw. Kita und ihrem gewohnten Umfeld genommen und dahin abgeschoben werden, wo sie wieder Diskriminierung und Anfeindungen ausgesetzt wären.

Wir fordern eine vorbehaltlose Prüfung des humanitären Einzelfalls in der Härtefallkommission, unabhängig von Herkunftsstaat und ordnungspolitischen Überlegungen.

Seit dem Herbst 2015 macht sich die Kleinstadt Rathenow im Havelland einen Namen als „Klein-Dresden“. Das liegt nicht etwa an den vielen malerischen Brücken. Nein, seit Oktober 2015 demonstriert hier im Pegida-Stil eine Mischung aus „besorgten Bürgern“ und Neonazis regelmäßig. Wöchentlich bis zu 600 von ihnen – angesichts der rund 24.000 Einwohner Rathenows eine beachtliche Zahl. Die Organisatoren des „Bürgerbündnis Havelland“ weisen eine Nähe zu Rechtsextremisten von sich – eine absurde Behauptung, nicht zuletzt aufgrund ihrer Kontakte zu den mutmaßlichen Terroristen um den NPD-Mann Maik Schneider aus Nauen.

Von Oliver Saal

Das “Bürgerbündnis Deutschland” mobilisiert bürgerliche Flüchtlingsfeinde und Neonazis gleichermaßen. Wie sind seine Organisatoren einzuschätzen?

Wer organisiert das „Bürgerbündnis Havelland“?

Seit Mitte Oktober 2015 kursierte auf Facebook ein Flyer, der mit „Bürgerbündnis Havelland gegen Asylmissbrauch“ unterschrieben war. Analog zu „Pegida“ wurde darin zu einer Kundgebung auf dem zentral gelegenen Märkischen Platz in Rathenow aufgerufen, die sich gegen die „Islamisierung des Abendlandes“ wenden und die „konsequente Abschiebung“ abgelehnter Asylbewerber fordern wollte. Die Organisatoren hatten mit ihrem Aufruf scheinbar einen Nerv getroffen: Es kamen tatsächlich 500 Menschen zusammen. In Rathenow gab es somit auf einen Schlag die zahlenmäßig größte flüchtlingsfeindliche Kundgebung im Land Brandenburg. Kein Wunder, dass sich die Organisatoren von dieser Resonanz bestärkt fühlten und fortan im Zwei-Wochen-Rhythmus Kundgebungen anmeldeten.

Nico Tews und Christian Kaiser vom “Bürgerbündnis Havelland”. Foto: Presseservice Rathenow

Gegenüber der Öffentlichkeit distanzierten sich die beiden Organisatoren, Nico Tews und Christian Kaiser, von jeglicher rechtsextremer Mitwirkung an ihren Demos. Sie behaupteten gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung allen Ernstes, „die Aussage, wir würden von der NPD Unterstützung bekommen, ist falsch. Wir erhalten von dieser Partei keine finanzielle Unterstützung, Mitglieder der NPD sind bei uns keine Ordner und sie gehören nicht zu den Mitwirkenden.“ Und überhaupt: „Wir halten uns fern von Rechtsextremisten.“

So deutlich diese Distanzierung klingt, so falsch ist sie auch und so zweifelsfrei lässt sie sich widerlegen. Ganz abgesehen davon, dass inhaltlich zwischen die NPD und die Veranstaltungen des Bündnisses kein Blatt Papier passt: Christian Kaiser, einer der beiden Organisatoren, hat bei Facebook Seiten der rechtsextremen NPD und NPD-naher „Nein zum Heim“-Seiten gelikt und pflegt in dem sozialen Netzwerk Freundschaften mit Neonazis, die SS-Runen und Hakenkreuze auf ihren Profilbildern zeigen. Das belegen Screenshots von seinem Profil, die das “AntiRa Redaktionskomittee” (Link zur Broschüre im pdf.-Format) zusammengetragen hat. Zahlreiche Bilder von Fotojournalisten belegen außerdem die Teilnahme von regional bekannten Neonazis an den Kundgebungen – nicht zuletzt auch als Ordner. Der von Tews und Kaiser initiierte Zusammenschluss „Bürgerbündnis Deutschland“ stellt ein Bündnis zwischen flüchtlingsfeindlichen Gruppen, offen Rechtsextremen und NPD-Vorfeldorganisationen dar. Und: Der mutmaßliche Brandstifter und NPD-Politiker Maik Schneider aus Nauen unterstützte die Veranstaltungen nachweislich und mit dem Wissen der Organisatoren. Gegen ihn und vier Mitstreiter wird zurzeit wegen des Verdachtes auf Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt – er sitzt in Haft.

Das „Bürgerbündnis Deutschland“ als Netzwerk rechtsextremer Flüchtlingsfeinde

Schon vor dem ersten Aufmarsch des „Bürgerbündnis Havelland“ waren die beiden Organisatoren Tews und Kaiser bestrebt, sich mit weiteren flüchtlingsfeindlichen Organisationen zu vernetzen. An einem Aufmarsch der vergleichbaren „Bürgerbewegung Altmark“ am 26. Oktober 2016 in Stendal nahmen die beiden als Ordner teil und riefen über die Lautsprecheranlage zur Teilnahme an ihrer Rathenower Versammlung auf. An dem Aufmarsch beteiligten sich außerdem der Vorsitzende des NPD Kreisverbandes Altmark, Sebastian Klein, Stendaler Sympathisant_innen von „Die Rechte“, „Autonome Nationalisten“ aus Stendal und Anhänger_innen der „Identitären Bewegung“.

Bei den Rathenower Kundgebungen im Herbst und Winter 2015/2016 wurden immer wieder einschlägig bekannte Neonazis als Ordner eingesetzt. Bei der Kundgebung am 10. November 2015, nur eine Woche nach dem eingangs erwähnten Interview mit der MAZ, wurde wieder auf bekannte und zum Teil wegen Gewalt- und Propagandadelikten vorbestrafte Neonazis zurückgegriffen. Auch der Rathenower Neonazi Thomas L. kam als Ordner zum Einsatz. Von ihm existieren Aufnahmen in Parteikluft der NPD und er nahm in den vergangenen Jahren an zahlreichen Naziaufmärschen der Region teil. Von seinen politischen Überzeugungen wie auch seinem musikalischen Talent kann sich jeder, der es aushält, überzeugen: L. firmiert als Liedermacher unter dem Pseudonym „TO!tonicus“ in den sozialen Netzwerken. Auf seiner Facebook-Fanseite teilt er auch Artikel, die den Holocaust als jüdische Erfindung darstellen. Sein biederes Liedgut über Volk und Heimat durfte der Teutone ebenfalls auf einer Veranstaltung von Kaiser und Tews zum Besten geben: Am 6. März 2016, auf einer Kundgebung des ebenfalls von Kaiser und Tews initiierten „Bürgerbündnis Deutschland“ in Rathenow.

Screenshot: youtube.com

Am 24. November 2015 warb Organisator und Dauerredner Christian Kaiser auf einer Rathenower Kundgebung für das neurechte Vernetzungsprojekt „Einprozent“. Die neurechten Agitatoren um Götz Kubitschek und Jürgen Elsässer entblöden sich nicht, für ihr Projekt als „eine Art Greenpeace für Deutsche“ zu werben: Die „Flüchtlingsinvasion“ sei eine Katastrophe für Deutschland. Es würde jedoch genügen, wenn nur ein Prozent der Bevölkerung des Landes politisch für das Projekt aktiv würden, um einen grundlegenden Politikwandel einzuleiten. Auf den Kundgebungen des „Bürgerbündnis“ fand sich häufig ein Transparent mit dem Aufdruck „einprozent.de“ – genau wie auf dem T‑Shirt, das Kaiser auf seinem Facebook-Profilfoto trägt.

Ganz im Sinne der Idee der „Einprozentigen“ initiierte Nico Tews Anfang Dezember die Gründung des „Bürgerbündnis Deutschland“. Es handelt sich dabei um einen Zusammenschluss, mittels dem Tews sein „Bürgerbündnis Havelland“ mit anderen flüchtlingsfeindlichen Gruppen aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt vernetzt. Der überwiegende Teil dieser „Bürgerbewegungen“ und „-bündnisse“ lässt sich eindeutig dem rechtsextremen Milieu zuordnen. Der Rathenower Strippenzieher Nico Tews ist laut denic.de-Abfrage Inhaber der Internet-Domain des neuen Bündnisses.

Die weiteren Beteiligten:

- „Bürgerbewegung Altmark“: Ein Organisator_innenkreis aus dem Landkreis Stendal um Martin K., der zuerst bei MAGIDA in Magdeburg aktiv gewesen ist.

- „Abendspaziergang Oranienburg“: Ein Projekt des NPD-Kreisverbandes Oberhavel und seiner Kampagne „Nein zum Heim in Oranienburg“

- „PEGIDA Havelland“: Die Gruppe führt eigene Versammlungen in Schönwalde-Glien durch, die sich ebenfalls gegen eine in Planung befindliche Flüchtlingsunterkunft richten.

- „Asylhütte in Ketzin? Kannste knicken 2.0): Die führenden Köpfe dieser Gruppe gehören zu der Neonazigruppe „Freie Kräfte Neuruppin“

- „Genthin wach auf (Bürgerbewegung Genthin): Die Gruppe ist eng an die Neonazi-Kleinpartei „Der III.Weg“ gekoppelt

- „Werder wach auf“: Bisher nur im Internet aktiv, keine Erkenntnisse über ihre Initiatoren

- „Burg gegen Asylmissbrauch“: Hier ziehen Aktive der Neonazi-Kleinpartei „Die Rechte“ die Fäden

Eine Dokumentation der von den jeweiligen Einzelgruppen durchgeführten Aktionen und ihrer Verbindungen ins offen rechtsextreme Lager findet sich bei dem antifaschistischen Newsportal für Brandenburg Inforiot.

Eine Demonstration am 17. Januar 2016 im sachsen-anhaltinischen Genthin unterstreicht den rechtsextremen Charakter des „Bürgerbündnisses“: Aufgerufen hatte dazu die „Bürgerbewegung Genthin“, die im Internet unter dem Label „Genthin wach auf“ firmiert. Die Gruppe ist Teil des „Bürgerbündnis Deutschland“ und eng mit der offen neonazistischen Partei „Der III. Weg“ verwoben. Die Veranstaltungen wurden von Schildern, Fahnen, Transparenten und Jacken dominiert, die alle mit dem Logo von „Der III. Weg“ versehen waren. Natürlich beteiligte sich auch Nico Tews an dem Naziaufmarsch – wurde er doch von einer Gruppe aus seinem Bündnis organisiert.

Tews vom Bürgerbündnis Deutschland, der Barde Thomas L. alias „TO!tonicus“ mit Matthias F. von „Der III.Weg“, v.r.n.l. Foto: Presseservice Rathenow

Verbindungen zwischen den Nauenern und dem Bürgerbündnis Deutschland

An der Mobilisierung zu den Kundgebungen des „Bürgerbündnis“ beteiligten sich auch die Neonazis des lokalen NPD-Ablegers aus Nauen. So hatte der NPD-Politiker Maik Schneider im Vorfeld der Kundgebung vom 4. November 2015 auf Facebook verkündet, „wieder die Rathenower unterstützen“ zu wollen. Er gilt als Schlüsselfigur der rechtsextremen Szene im Havelland: Für die NPD sitzt er in der Nauener Stadtverordnetenversammlung und im Kreistag, er gilt als einer der führenden Köpfe der „Freien Kräfte Neuruppin / Osthavelland“. In der Vergangenheit war der gelernte Erzieher nicht bloß für die Freie Kameradschaftsszene und Parteinazis aktiv, sondern auch im Umfeld des „Kampfbund Deutscher Sozialisten“ (KDS) und des mittlerweile verbotenen Vereins „Heimattreue Deutsche Jugend“ (HDJ).

Schneider sitzt derzeit in Untersuchungshaft, weil er als Rädelsführer einer Gruppe gilt, die in der zweiten Jahreshälfte 2015 mehrere Anschläge verübt hat, darunter ein Brandanschlag auf das Auto eines polnischen Bürgers, ein weiterer auf eine Turnhalle, die als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden sollte sowie mehrere Angriffe auf DIE LINKE-Parteibüros. Gegen ihn, vier mutmaßliche Mittäter und Gleichgesinnte wird derzeit wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt.

Schneider tat auf seiner — bis heute öffentlich einsehbaren – privaten Facebook-Präsenz am 2. November 2015 hinsichtlich der Demos in Rathenow die Hoffnung kund, „dass es dieses Mal mehr Bürger werden die gegen dieses asoziale System demonstrieren“. Um seinen Teil zu einem Erfolg beizutragen, habe er mit Unterstützern „hundert von Briefkästen in Nauen mit Infomaterial“ bestückt (Fehler im Original“). In diesem Zusammenhang interessant: Nico Tews vom „Bürgerbündnis“ hatte in einem Interview mit der MAZ die Verteilung der Flyer an Unterstützer zur Chefsache erklärt und gesagt, er habe „die Kontaktdaten aller Personen, die Flyer bekamen“. Den Fotobeweis für Verteilaktion und Demoteilnahme liefert Schneider aber auch selbst (siehe unten): Die mit dem Beitrag auf Facebook geposteten Bilder zeigen erstens Briefkästen, die mit den Flyern des Bürgerbündnis bestückt wurden sowie zweitens Schneider mit seinen „Kameraden“ in Rathenow bei der Kundgebung des „Bürgerbündnis“ in der Vorwoche – sie halten ein gelbes Transparent mit der Aufschrift „Wir sagen Nein zum Asylantenheim. Wir sind das Volk“. Schneiders Teilnahme lässt sich auch durch weitere Bilder des Presseservice Rathenow belegen. Delegationen der NPD Nauen, darunter Schneider, nahmen regelmäßig mit Fahnen und Transparenten an den Kundgebungen Teil.

Dieser und die folgenden Screenshots: facebook.com

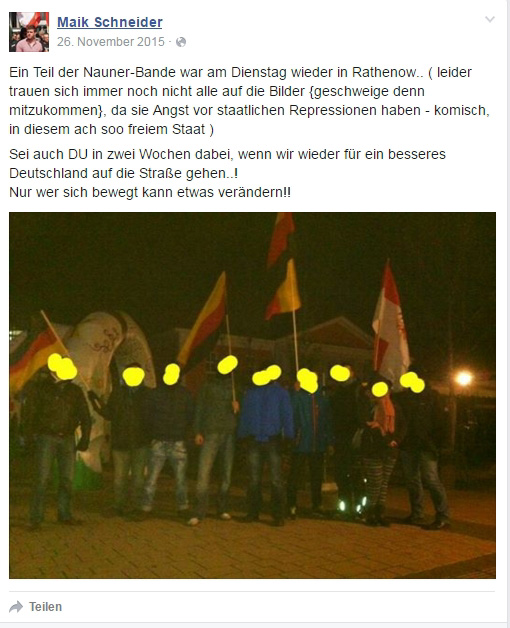

Auch am 26. November postete Schneider ein Foto von sich und anderen Kundgebungsteilnehmern in Rathenow und kommentierte: „Ein Teil der Nauener Bande war am Dienstag wieder in Rathenow…“.

Quo vadis, „Bürgerbündnis“?

Auch im neuen Jahr fanden regelmäßig Aufmärsche des Bündnisses in Rathenow statt. Das Interesse an den Veranstaltungen von Tews und Kaiser nahm jedoch spürbar ab: Bei den letzten beiden Kundgebungen mit anschließender Demonstration am 4. und 12. April nahmen nur noch 50 bzw. 90 Personen teil. Auch eine von den Veranstaltern für den 5. März 2016 großspurig als neues „Hambacher Fest“ mit „800 plus X“ Teilnehmern angekündigte Demonstrationen floppte – es kamen 400–500 Teilnehmern. Währenddessen machte sich das Bürgerbündnis Deutschland mit der auf Facebook geteilten Einschätzung, der IS sei in Rathenow angekommen und würde Teilnehmer seiner Aufmärsche bedrohen, zum Gespött des Internets. Dem Selbstbewusstsein der Bürgerbündnis-Führer scheint das keinen Abbruch zu tun: Christian Kaiser verkündete, er werde bei der nächsten Oberbürgermeisterwahl in Rathenow kandidieren.

Ein zweiter Teil zu diesem Text wird sich mit den lokalen Aktivist_innen beschäftigen, die sich den Neonazis und Flüchtingsfeind_innen mit demokratischer Kultur vor Ort in den Weg stellen.

Seit mehreren Wochen finden in Potsdam nun in unregelmäßigen Abständen Demonstrationen der Neonazis und Rassist_innen um den Potsdamer Pegida-Ableger “Pogida” statt. Doch nicht nur damit haben Potsdamer Antifaschist_innen zu kämpfen. Bei jedem Aufmarsch hinterlassen auch ca. 1000 Polizist_innen ein Spure der Gewalt und Willkür. So kam es seit den ersten Aufmärschen immer wieder zu massiven Übergriffen seitens der Polizei gegen antifaschistische Gegendemonstrant_innen. Hier eine, bei weitem nicht vollständige,

Auflistung der letzten Monate:

Am 13.1. wurden Sitzblockaden durch Pfeffersprayeinsatz und Schläge mit Fäusten und Tonfas aufgelöst. Es fanden keinerlei Durchsagen oder Erklärungen seitens der Polizei vor der Räumung statt. Die Gewaltanwendung war unmittelbar. Mehreren Demonstrant_innen wurde dabei von Polizisten an den Po gegrabscht.

Am 20.1. wurde ein Jugendlicher im Potsdamer Hauptbahnhof von Polizist_innen in einem nicht einsehbaren Seitengang zusammengeschlagen. Er erhielt im Anschluss eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Ein Gegendemonstrant wird in Zentrum Ost ohne Anlass brutal zu Boden gerissen, dabei sein Knie und Rücken derart verletzt, dass er stationär behandelt werden musste.

Am 22.1. prügelt die Polizei bei einer AfD-Veranstaltung 150 Gegendemonstrant_innen ca. 15m (!) weiter von einem Veranstaltungsort, der der Polizei nicht genehm war (nachdem die Polizei sie vorher durchgelassen hatte). 5min (!) nachdem die Leute weggeprügelt wurden, wird die Versammlung der AfD beendet. Polizist_innen die massiv zuschlugen drehten sich danach unter dem Schutz ihrer Kolleg_innen weg um nicht durch ihre Kennzeichnung identifiziert werden zu können.

Am 27.1. werden Gegendemonstrant_innen nicht zu genehmigten Versammlungen durchgelassen. Ein Umstand der in Potsdam aufgrund weiträumigen Absperrungen zu einem weiteren traurigem Merkmal der “Pogida”-Aufmärsche wird.

Am 10.2. wird eine Gegendemonstration nicht bis zum genehmigten Endpunkt gelassen. Einem Gegendemonstranten wird bei einem Polizeieinsatz die Hand gebrochen, dabei schlägt ein Beamter auf die Hand eines Jugendlichen. Die Folge ist ein offener Knochenbruch.

Am 17.2. wird eine friedliche Sitzblockade in der Großbeerenstr. nach Beendigung des “Pogida”-Aufzuges eingekesselt. Es gelingt jedoch dem Polizeikessel durch Hausaufgänge zu entfliehen. Auf dem Rückweg von den gelungenen Blockaden in der Großbeerenstr. werden willkürlich Menschen kontrolliert. Diese werden abgeschirmt, ED-behandelt, teilweise abgefilmt und ihre Personalien festgestellt. Im Anschluss stürmten Polizist_innen das Nowawes, eine Kneipe in Babelsberg, angeblich auf der Suche nach einem Straftäter. Nachdem die Polizist_innen durch erfolgreiche Gegenwehr der Kneipenbesucher_innen nicht in die Kneipe gelangten, verprügelten sie, wie auf einem Video gut dokumentiert ist, mehrere Menschen und nehmen offensichtlich wahllos die nächst greifbare Person mit. Obwohl diese seit Beginn der versuchten Stürmung ganz vorne steht, machen diese Person Beamt_innen anfangs keine Ansätze sie festzunehmen. Offenbar war das eine willkürliche Festnahme für die Statistik.

Die Ausmaße der Polizeigewalt sind sicherlich viel umfangreicher, nur von einem kleinen Teil haben wir mitbekommen. Doch was können wir tun? Auch wenn es jede_r selbst entscheiden sollte wie damit umzugehen ist, raten wir davon ab Anzeigen zu stellen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Gegenanzeigen wegen Widerstandes das Mittel der Wahl der handgreiflichen Beamt_innen ist. Außerdem ermitteln Cops gegen Cops, kein Umstand der großes Vertrauen in eine wie immer geartete Strafverfolgung aufkommen lässt. Hier Gerechtigkeit zu erwarten ist sinnlos.

Daher passt gut aufeinander auf, bildet Bezugsgruppen, schaut nicht weg bei Polizeigewalt, seid für einander da. Meldet dem EA Festnahmen und auch wenn die Person wieder draußen ist. Wendet euch an die Rote Hilfe, wenn ihr Post von Polizei, Staatsanwaltschaft oder Amtsgericht bekommt. Besprecht die Vorfälle gemeinsam und lasst Raum für Ängste und Wut holt euch ggf. professionelle Hilfe. Gemeinsam gegen Rassismus und Polizeigewalt!

Pogida die 9.

Die Potsdamer Verkehrsbetriebe rechneten wohl mit äußerst massiven Störungen, so ließen sie schon über zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn keine Straßenbahnen mehr in Richtung Humboldtbrücke fahren. Es gab drei angemeldete Gegenkundgebungen, zum einen eine des SV Babelsberg 03, in der Schwanenallee. Hier nahmen bis zu 250 Menschen an der Kundgebung teil, die sich letztendlich direkt hinter dem Startpunkt des Pogida-Aufmarsches positionieren konnte. So war eine Beschallung der Anfangskundgebung gewährleistet. Hier soll es wohl auch zu polizeilichen Übergriffen mittels Pefferspray gekommen sein, auch Festnahmen waren zu verzeichnen.

Die Pogida-Neonazis waren heute mit nur etwa 40 Personen auf der Straße. Sie wurden jedochvon der Polizei gebeten den Gehweg zu benutzen, aus Sicherheitsgründen. Was sie auch taten. Die Neonazis um Christian Müller setzten ihren Weg durchs Schmuddelwetter relativ zügig zurück. Auf Höhe der Mangerstraße passierten sie eine Gegenkundgebung der Linken. Hier protestierten ca. 200 Menschen lautstark. Blockadeversuche, nahe der Kundgebung, wurden durch die Polizei vereitelt.

Die Abschlusskundgebung der Neonazis fand vor dem ehemaligen Kreiswehrersatzamt statt. Hier redeten unter anderem eine Person von Bärgida und natürlich Müllers Christian. Er verkündete gewohnt schwankend, dass er abtreten wollen würde, dass jemand anders die Anmeldung des nächsten Aufmarsches übernehmen werde, dieser solle wohl am 7. April vom Hauptbahnhof starten. Aber wie immer sind die Aussagen des Müllerschen Neonazis wenig verläßlich. Der sogenannte „Pressesprecher“ Herbert Heider setzte sich für einen Zwei-Wochen-Rhythmus ein, Müller dagegen kündigte an jede Woche aufmarschieren zu wollen.

Die gesamte Abschlusskundgebung wurde lautstark übertönt von den über 500 Teilnehmenden an der Kundgebung des Bündnisses „Potsdam bekennt Farbe“. Gegen Ende der Neonazi-Veranstaltung gab es noch einen Störversuch. Laut Presse versuchten wohl einige Aktivist_innen Pogida das Fronttranspi abspenstig zu machen. Insgesamt begleiteten wohl ca. 800 Antirassist_innen und Antifaschist_innen den Pogida-Aufmarsch kritisch.

Nachdem Müller die Veranstaltung für beendet erklärte, teilte sich Pogida in zwei Gruppen auf. Eine lief in Polizeibegleitung wieder zurück zur Glienicker Brücke, mit dabei waren Christian Müller und weitere 15 ‑20 Neonazis. Die zweite Gruppe von ebenfalls 15 Personen wurde über die Humboldtbrücke und Zentrum Ost zum Hauptbahnhof geleitet.

Am 29. Februar 2016 hat Innenminister Schröter das Ersuchen der Härtefallkommission für ein Bleiberecht der Familie Novakovic abgelehnt. Vor dreieinhalb Jahren reiste das Ehepaar Novakovic mit ihren drei Kindern nach Deutschland ein und beantragte Asyl. Als Roma sind die Kinder in Serbien in der Schule immer wieder massiv angefeindet und angegriffen worden. Auch nach wiederholten Interventionen der Eltern hat die Familie von Verantwortlichen jahrelang keinen Schutz oder Hilfe erfahren. In der Folge konnten die Kinder die Schule nicht mehr besuchen. Um eine Zukunft für die Kinder ohne Gewalt und Diskriminierung zu finden, floh die Familie nach Deutschland.

Der neunjährige Kristijan ist der jüngste der drei Geschwister. Er ist wegen seiner traumatisierenden Erfahrungen seit über einem Jahr in jugendpsychiatrischer Behandlung. Sollte die Familie abgeschoben werden, wird er die dringend notwendige Behandlung aller Voraussicht nach nicht fortsetzen können. Roma werden in Serbien grundlegende soziale Rechte verwehrt, viele leben weit unter dem Existenzminimum. Den Novakovics droht bei Rückkehr unmittelbar die Obdachlosigkeit. Die Kinder würden wieder dem gleichen Umfeld und Bedingungen ausgesetzt sein, die sie bereits vor ihrer Flucht nach Deutschland aus der Schule getrieben haben. Das Recht auf Bildung, auf geistige Entwicklung und eine “normale” Kindheit in einem sicheren Umfeld wären ihnen verwehrt.

Die UN-Kinderrechtskonvention – von der Bundesrepublik im Jahr 2010 ratifiziert — bestimmt, dass Kinder nicht als Anhängsel ihrer Eltern behandelt werden dürfen, sondern eigene Menschenrechte haben. Sie

verpflichtet Behörden, bei jeder Entscheidung den Vorrang des Kindeswohls zu garantieren. Zum Weltkindertag im September letzten Jahres stellte das Deutsche Institut für Menschenrechte unmissverständlich klar, dass staatlichen Behörden auf Bundes- , Landes- und kommunaler Ebene zur Beachtung der Kinderrechte aus der UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet sind und dass diese Rechte für

alle Minderjährigen, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, ihrem aufenthaltsrechtlichen Status oder dem ihrer Eltern gelten.

Die psychische Situation der Geschwister Novakovic hat sich in den Jahren ihres Aufenthalts in Brandenburg stabilisiert und sie haben begonnen Wurzeln zu schlagen. Die Familie hat inzwischen viele

UnterstützerInnen, gute FreundInnen und NachbarInnen gefunden. Beide Eltern arbeiten geringfügig. Frau Novakovic spricht fünf Sprachen und unterstützt ehrenamtlich andere Flüchtlinge als Dolmetscherin und Integrationslotsin. In Forst sind die Kinder bestens in der Schule integriert. Sie gehen motiviert, gerne und regelmäßig zur Schule, so dass eine Lehrerin in einem der vielen Unterstützungsaufrufe schrieb: “Soll ihnen das alles wieder genommen werden? Wie lange kann ein Kind eine ’solche Kindheit’ noch verkraften?”

In diesem Sinne sind zahlreiche Schreiben von LehrerInnen, NachbarInnen, Kirchenmitgliedern, der Arbeitgeberin, SozialarbeiterInnen und Menschen aus Initiativen und Verbänden verfasst worden. Alle appellierten an die Regierung, der Familie ein dauerhaftes Bleiberecht zu gewähren, denn in Forst und Umgebung werden sie als Vorbild für soziale Integration angesehen.

Die Härtefallkommission war im November 2015 zu dem sehr deutlichen Ergebnis gekommen, dass im Falle der Familie Novakovic dringende humanitäre und persönliche Gründe vorliegen, die – insbesondere im

Interesse der Kinder – die weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erforderlich machen. Innenminister Schröter setzte sich darüber hinweg und entschied gegen das Ersuchen der Kommission.

“Mit seiner Entscheidung sendet Innenminister Schröter ein fatales Signal in die Gesellschaft und an all diejenigen, die sich für die Aufnahme und Integration von Familie Novakovic und anderer Flüchtlinge vor Ort engagieren. Die Entscheidung ist ein Affront gegen die Bemühungen der Menschen in Forst, Familie Novakovic in ihrer Mitte aufzunehmen und sie missachtet das Kindeswohl der betroffenen Kinder” sagte Ivana Domazet vom Flüchtlingsrat Brandenburg.

Der Flüchtlingsrat fordert die Landesregierung und den Innenminister auf, der Familie Novakovic ein dauerhaftes Bleiberecht zu gewähren und sie nicht aus dem Kreis ihrer neuen FreundInnen und NachbarInnen zu reißen. Die Kinder dürfen nicht aus der Schule und ihrem gewohnten Umfeld genommen und nach Serbien ins Elend abgeschoben werden, wo sie wieder Diskriminierung und Anfeindungen ausgesetzt wären und ihnen das Recht auf Bildung und Entwicklung verwehrt bliebe.