Zum 19. Todestag von Sven Beuter, den 20. Februar 2015, veranstaltete die AG Antifa gemeinsam mit dem Bund Brandenburger Querulanten, der Partei DIE Linke und deren Jugendorganisation [’solid] einen Gedenkspaziergang. Dieser startete an Sven Beuters letztem Wohnort in der Mu?hlentorstraße 13. Dort versammelten circa 50 Menschen. Vor Ort wurde der erste Redebeitrag verlesen, der Sven Beuters Leben thematisierte. Im Anschluss setzte sich der Gedenkspaziergang unter den Klängen von Punkmusik in Bewegung. Die nächste Zwischenkundgebung fand in der Grabenstraße statt, in dieser trafen Sven Beuter und sein Totschläger aufeinander. Wie es genau zur Auseinandersetzung kam, ist bis heute nicht ganz klar. Als sicher gilt jedoch, dass Sascha. L. sein Opfer ziemlich schnell bewusstlos geschlagen hat, denn jedwede Abwehrspuren an Sven Beuter Armen fehlen. Nach dem Verlesen eines Redebeitrags zum Tathergang ging es Richtung Havelstraße, dort vor dem Haus Nummer 13 befindet sich die, von der Stadt Brandenburg an der Havel im Jahre 2007 gestiftete, Gedenkplatte fu?r Sven Beuter. In unmittelbarer Nähe der Kreuzung Grabenstraße/Havelstraße stand der verurteilte Totschläger Sascha L. mit vier weiteren Neonazis. Sie provozierten die Teilnehmer_innen des Gedenkspaziergangs verbal.

Dass es zu solch einer Provokation kommen konnte, ist ein Skandal, denn durch den Anmelder des Gedenkspaziergangs wurde die Polizei darauf aufmerksam gemacht, dass Sascha L. am Rande

provozieren könnte und sie dies unterbinden mögen. Daher ist die Aussage einiger Polizeibeamt_innen wenig glaubwu?rdig, dass sie nicht wu?ssten, wer Sascha L. ist. Besonders da nicht

nur sein Name sondern auch zahlreiche Bilder in der lokalen und u?berregionalen Presse in den vergangenen Wochen auftauchten, denn Sascha L. nahm an allen vier Spaziergängen der BraMM in Brandenburg an der Havel teil und skandierte dabei unter anderem den „Ku?hnengruß“. So ist es auch

nicht verwunderlich, dass die Staatsmacht mehre Minuten brauchte, Sascha L. und seine vier Begleiter_innen des Platzes zu verweisen, denn hatten doch mindestens zwei zivil gekleidete Beamte eher damit zu tun, jedes Transparent, jede Fahne und jede Parole des Gedenkspazierganges haargenau zu dokumentieren. Auch versuchten sie mehrmals „unauffällig“ in den Lauti zu schauen, um die Redner_innen identifizieren zu können. Auch die Aussage eines weiteren Polizisten, Sascha L.

hätte seine Strafe abgesessen und er können hingehen wohin er möchte und man könne keinen Platzverweis gegen ihn aussprechen ist eine Farce, denn die vergangen Montage in Brandenburg an der Havel zeigten, wie schnell die Polizei gegenu?ber Antifaschist_innen ist, wenn es um Platzverweise

geht.

Nachdem sich die Polizei nach mehreren Minuten doch entschlossen hat die provozierenden Neonazis Richtung Innenstadt zu schicken, konnte der letzte Redebeitrag an der Gedenkplatte gehalten werden. Im Anschluss erfolgte die Kranzniederlegung und eine Schweigeminute, sodass jeder fu?r sich Abschied nehmen konnte.

Kein Vergeben, kein Vergessen!

AG Antifa [BRB]

Kategorie: Geschichte & Gedenken

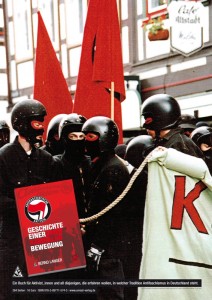

Antifaschistische Aktion – Geschichte einer linksradikalen Bewegung

Buchvorstellung mit Bernd Langer

Mittwoch | 28. Januar 2015 | 19 Uhr

Finsterwalde | L86 | Oskar-Kjellbergstraße 28

Unter »Antifa« kann sich wohl jede/r etwas vorstellen. Schwarzer Block gleich Antifa; so vermitteln es zumindest die Medien in falscher Verkürzung. Denn die Geschichte dieser Bewegung reicht weit zurück und ist keineswegs auf Militanz zu reduzieren. Antifaschismus wurde in Deutschland Anfang der 1920er Jahre als polemischer Kampfbegriff durch die KPD eingeführt. Verstanden wurde darunter Antikapitalismus. Erst Anfang der 1930er Jahre rückte der Kampf gegen die Nationalsozialisten mehr und mehr in den Fokus. 1932 mündete diese Entwicklung in der Gründung der Antifaschistischen Aktion. In der BRD griffen kommunistische Gruppen in den 1970er Jahren das Emblem wieder auf. Später, von Autonomen übernommen und neu gestaltet, wurde es zum Zeichen der heutigen Antifa. Undogmatisch, radikal und systemkritisch ist Antifaschismus also von jeher viel mehr als nur ein Kampf gegen Nazis. Dieses Buch liefert den ersten umfassenden Überblick über die Entwicklung der Antifa. Ein Grundlagenwerk für AktivistInnen und all diejenigen, die erfahren wollen, in welcher Tradition Antifaschismus

in Deutschland steht.

Dies ist eine geschlossene Veranstaltung des “Es geht auch Anders” e.V.

In der Nacht auf den 7. November 1992 zogen die zwei Neonazis Daniel Krüger und Thomas Sduzj los, um auf dem Bahnhof Schönefeld (Dahme-Spreewald) “auf Patrouille” zu gehen und um “Penner zu verscheuchen”. Dort fanden sie den schlafenden Wohnungslosen Rolf Schulze. Sie lockten ihn in ein zuvor gestohlenes Auto, holten ihren Freund Marco Wenzel ab und machten sich auf den Weg zum Kolpinsee bei Lehnin (Potsdam-Mittelmark).

Dort traten und schlugen sie auf ihr Opfer ein, hielten seinen Kopf minutenlang unter Wasser, übergossen ihn mit Benzin und zündeten ihn an. Die drei Mörder konnten wenig später gestellt werden und verbüßten mehrere Jahre im Gefängnis.

Der Mord an Rolf Schulze war jahrelang von geringem Interesse für Bürger_innen und Antifaschist_innen. Zum 20. Todestag gab es dann erstmalig eine Gedenkkundgebung. In diesem Jahr wollen wir daran anknüpfen.

Gedenkkundgebung

Lehnin — Markgrafenplatz

7. November, 18.30 Uhr

Deutschland IV: jetzt noch humaner, rationeller, schneller, sparsamer, härter, größer, verantwortungsvoller. Veranstaltungsreihe gegen die nationale Inszenierung am 3.Oktober

Das Jahr 2014 ist ein deutsches Supergedenkjahr. 100 Jahre Erster Weltkrieg und 25 Jahre Mauerfall geben den Hintergrund ab für deutsche Ideologieproduktion vom Feinsten. Während sich z.B. die Deutschen von einem australischen Historiker bescheinigen lassen, dass das Kaiserreich am 1. Weltkrieg nicht mehr Schuld trage als alle anderen beteiligten Länder, reist Bundespräsident Gauck durch die Welt belehrt hier, mahnt da und fordert, dass Deutschland international mehr Verantwortung übernehmen solle. Wie das aussieht wenn Deutschland Verantwortung übernimmt, davon können nicht nur Jugoslaw_innen, Griech_innen und Italiener_innen ein Lied singen. Während sich jedoch im Westen und Süden die deutsche Vorherrschaft in Europa wirtschaftlich ausdrückt, findet deutsche “Machtprojektion” in Ost-und Südosteuropa auch militärisch statt. Mit Bomben auf Belgrad wurde schon in den 90er Jahren klargemacht, dass Deutschland in dem von ihm als “Hinterhof” und Einflusssphäre beanspruchten Ländern (Süd-)Osteuropas auch bereit ist, seine Interessen militärisch durchzusetzen. Das hindert deutsche Politiker_innen und Journalist_innen nicht daran die Machtpolitik der russischen Regierung wortreich zu verurteilen. Denn Machtpolitik, das machen immer nur die anderen, die Amis oder Putin. Deutsche egal welcher Partei — wenn es um nationale Interessen geht kennen Deutsche seit spätestens 100 Jahren keine Parteien mehr — nehmen

stattdessen “Verantwortung” wahr oder sind “ehrliche Makler”.

In zwei Veranstaltungen wollen wir ergründen, was es mit der ökonomischen und politischen und angestrebten militärischen deutschen Vormachtstellung in Europa auf sich hat, was diese mit den Ländern rundum, vor allem aber auch mit dieser Gesellschaft anrichtet, auf welchen Grundlagen sie beruht und wie sie sich ideologisch legitimiert.

Klaus Thörner

“Der ganze Südosten ist unser Hinterland”: Deutsche Südosteuropapläne von 1840 bis 1945

01.10.14 — 19:30 — Buchladen Sputnik (Charlottenstr. 28 — 14467 Potsdam)

Analysen zur aktuellen deutschen Südosteuropapolitik blieben bisher weitgehend geschichtslos. Eine umfassende Darstellung der Südosteuropapolitik des Deutsches Reiches vom Kaiserreich über die Weimarer Republik bis zum Nationalsozialismus, die Voraussetzung für die Frage nach historischen Bezügen oder Kontinuitäten der heutigen Politik wäre, liegt bis heute nicht vor. Thörners Untersuchung erhebt nicht den Anspruch, als Darstellung der gesamten deutschen Südosteuropapolitik zwischen 1840 und 1945 zu gelten.

Im Mittelpunkt stehen vielmehr langfristige Konzeptionen und deren ideologische Begründungsmuster, die im Kontext der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen betrachtet werden. Dabei ist die Frage leitend, inwiefern sich Kontinuitäten in den historischen Zielsetzungen deutscher Südosteuropapolitik und ihren Begründungen zeigen.

Klaus Thörner analysiert die ausschlaggebenden Planungen des deutschen “Drangs nach Südosten” von 1840 bis 1945. Dieser wurde bisher, im Gegensatz zum “Drang nach Osten”, kaum kritisch unter die Lupe genommen.

Rainer Trampert

“Europa zwischen Weltmacht und Zerfall”: Die Krise als Panzerkette der nächsten deutschen world domination tour

02.10.14 — 19:30 — Freiland hauszwei (Friedrich Engelsstr. 22 14473 Potsdam)

Rainer Trampert analysiert in seinem Buch eine neue Epoche. Warum stagniert der alte Kapitalismus, während die halbe Menschheit sich auf dem Weg der größten Industrialisierung aller Zeiten befindet? Warum ist Europa der Sanierungsfall des Weltkapitalismus, dem die große Kapitalvernichtung noch bevorsteht? Imperialismus ist kein Privileg der USA und der europäischen Staaten mehr. Worauf steuern die Verschiebung der Produktion nach Asien, das Tauziehen um die Ukraine, die Stellvertreterkriege im Nahen Osten und in Afrika und

andere geostrategische Brennpunkte zu?

Anders als im 19. Jahrhundert driften Kapitalbewegung und Staatsidee heute auseinander. Das expansive Kapital sprengt die Fesseln der europäischen Nationen, aber das Bewusstsein klebt an der Nation oder fällt in die Kleinstaaterei mit eigener Münzprägung zurück, in den

Rechtspopulismus und Faschismus.

Trampert erklärt, warum Deutschland nicht erst durch den Euro zum Hegemon der EU aufgestiegen ist, dem auf der Höhe seiner Macht das Objekt derselben abhanden zu kommen droht. Er analysiert die deutsche Ideologie, etwa die Propaganda von der überlegenen europäischen Kultur gegenüber den USA, vom “gesunden nordischen Charakter” versus der “griechischen Krankheit”, ein Begriff, der Kulturen beseitigen soll, die dem Kapitalismus noch Leben abtrotzen. Er beschreibt die europäische Geschichte, räumt mit der Mär vom “guten Nachkriegskeynesianismus”; auf, kritisiert den Linkskeynesianismus und behandelt das Thema “Krise und Verschwörungsphantasien”.

Er untersucht, ob die Motorisierung der Welt und die grüne Revolution neue Impulse bringen und stellt die Systemfrage. “Das linke Europa gibt es genauso wenig wie das linke Vaterland.” Die Marktwirtschaft ist historisch überholt, aber wo ist das Bewusstsein für eine neue Gesellschaft?

“Eine muss den Mund ja aufmachen”, sagte Anita Köcke im Jahr 2001, als sie das erste Mal seit ihrer Gefangenschaft im Jugendkonzentrationslager Uckermark auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers war. Diese Aussage hat sich die Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark e.V. zu Herzen genommen und eine Veranstaltungsreihe mit Ausstellung vorbereitet, die der Geschichte vom ehemaligen KZ Uckermark und den Verfolgtengruppen Gehör verschaffen soll.

Die Reihe wird 14 Veranstaltungen in Berlin und eine Bustour mit Rundgängen über das ehemalige KZ-Gelände in der Uckermark umfassen. Neben Vorträgen zur Geschichte des Lagers und zum aktuellen Stand des Gedenkorts, wird es Workshops und Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen geben, die sich mit Kontinuitäten aus dem Nationalsozialismus (Fortführung von Denkmustern und Handlungen) beschäftigen.

Höhepunkte, bei denen die Überlebenden und Betroffenen von Ausgrenzung selbst zu Wort kommen, sind die Lesungen „Kinder von KZ-Häftlingen- eine vergessene Generation” (Prochnow/Böhnisch); “Ich hatte vier Mütter und drei Väter … und dazwischen war Haus Sonnenschein” (Helmsdorf); „Erinnerungen“ (Bejarano), sowie ein Gespräch mit Überlebenden des Jugend-Konzentrationlagers ?ód?. Der Abschluss wird im SO 36 mit dem Konzert von Bejaranos & Microphone Mafia stattfinden. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, Spenden sind erwünscht.

Das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Uckermark liegt ca. 90 km nord-östlich von Berlin. An diesem Ort waren zwischen 1942 — 1945 Mädchen und junge Frauen inhaftiert, die im Nationalsozialismus als “asozial” bezeichnet wurden.

Politisch Verfolgte, Partisaninnen aus Slowenien sowie Sinti- und Romamädchen gehörten ebenfalls zu den Häftlingen. Das KZ Uckermark wurde lange Zeit in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen und bis heute haben die meisten ehemaligen

Häftlinge keine öffentliche Anerkennung erfahren. Die Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark e.V. setzt sich seit 1997 dafür ein, auf dem ehemaligen KZ — Gelände einen würdigen Gedenkort zu gestalten.

Die vollständigen Termine und Orte finden Sie im Internet unter:

http://www.gedenkort-kz-uckermark.de/info/2014_reihe-in-berlin.htm,

Bitte beachten Sie, dass bei einigen Veranstaltungen eine Anmeldung erforderlich ist

Kontakt unter: veranstaltungen-kz-uckermark@gmx.de, Tel.: 01573 743169

„Und endlich ist kein andrer Krieg für Preußen-Deutschland mehr möglich als ein Weltkrieg, und zwar ein Weltkrieg von einer bisher nie geahnten Ausdehnung und Heftigkeit. Acht bis zehn Millionen Soldaten werden sich untereinander abwürgen […]. Die Verwüstungen des Dreißigjährigen Kriegs zusammengedrängt in drei bis vier Jahre und über den ganzen Kontinent verbreitet; Hungersnot, Seuchen, allgemeine, durch akute Not hervorgerufene Verwilderung der Heere wie der Volksmassen“. Friedrich Engels 1887

Nahezu 30 Jahre vor dem Ausbruch des ersten Weltkrieges zeigte Friedrich Engels dem Deutschen Reich das Bild seiner eigenen Zukunft. Engels war sicher kein Wahrsager und erst recht kein Prophet. Er verfügte aber über das Werkzeug für eine Analyse kapitalistischer Konkurrenz, imperialer Machtpolitik und der gesellschaftlichen Verhältnisse innerhalb des Deutschen Reiches.

Der bürgerlichen Geschichtswissenschaft hingegen fehlt diese Perspektive. So steht sie staunend vor solchen „Prophezeiungen“, entwickelt immer neue Theorien und kommt letztlich zu dem plumpen Schluss, dass die Gesellschaften in diesen Krieg irgendwie hinein geschlittert wären. Aktuell lässt sich das an der Begeisterung festmachen, welche Christopher Clarkes revisionistisches Buch „Die Schlafwandler – Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog“ beider Mehrheit der deutschen Journalist_innen auslöst.

Ein Armutszeugnis für das bürgerliche Geschichtsbild und ein Beweis dafür, dass dieser Krieg ohne einen Begriff vom Kapitalismus und der deutschen Misere nicht zu verstehen ist.

Antimilitarismus ist ohne eine radikale Kritik an Staat, Nation und Kapital nicht zu denken. Nicht damals und nicht heute. Und deshalb wollen wir am 4. August denen gedenken, die sich gegen den deutschen Mief und die Volksgenossen ihrer Partei gestellt haben. An diesem Montag jährt sich zum 100. Mal die Zustimmung der SPD zu den Kriegskrediten und zu einem von Deutschland herbeigeführten Krieg. Mit der öffentlich verkündeten Zustimmung der SPD im Deutschen Reichstag wurde der bis zum Ende des Weltkrieges durchgehaltene Burgfriede besiegelt. Diese machtpolitische Entscheidung war der erste Vorbote einer kommenden Volksgemeinschaft. Der Nationalismus innerhalb der Arbeiter_innenklasse wurde von der SPD nicht kritisiert sondern geschürt – zu Gunsten der deutschen Nation und ihrer Eliten. Sie nahm damit Millionen von Toten in Kauf.

Dessen wollen wir mit euch gemeinsam am Montag dem 4. August um 19.00 Uhr in der Hegelallee Ecke H‑Elflein-Straße erinnern.

An der Demonstration beteiligten sich Menschen aus Brandenburg, Berlin und anderen Bundesländern. TeilnehmerInnen kamen aus Neuruppin, Strausberg und Frankfurt/Oder. Sogar aus Bochum, Kiel und Göttingen waren DemonstrantInnen angereist. Auch AnwohnerInnen und Mitglieder der Linksjugend [’solid] Oberhavel reihten sich im Laufe der Veranstaltung in den Demonstrationszug ein.

„Während der Demo wurden zahlreiche „Nein zum Heim“-Aufkleber entfernt, die sich gegen die Eröffnung der Asyl-Unterkünfte in Gransee und Lehnitz richten. Dies zeigt für uns auch die tagespolitische Notwendigkeit für antifaschistische Demos wie die unsere.“ So Martin Sonnenburg, Sprecher des Demobündnisses. Mit der TeilnehmerInnenzahl sei man „Sehr zufrieden“ so Sonneburg weiter.

In Redebeiträgen wurde die Rolle des Oberhavelkreises als Rückzugsraum für Nazikader (Bsp.: Nazi-Anwalt Wolfram Nahrath, Birkenwerder) so wie die Rolle Oranienburgs in der Nazi-Zeit thematisiert.

Trotz starkem Regen ab Mitte der Demonstrationsstrecke blieben zahleiche DemonstrationsteilnehmerInnen noch bis zum Ende der Gedenkkundgebung am Ort der Ermordung Erich Mühsams, dem ehemaligen Gelände des KZ-Oranienburg.

Während des Gedenkens boten die Liedermacher Christoph Holzhöfer und „Geigerzähler“ Vertonungen bekannter Mühsam-Gedichte wie „Mein Gefängnis“, der „Revoluzzer“, oder „Der Gefangene“ dar. Die Lesebühnen-Autoren Peter und Susanne Bäß berichteten über Erich Mühsams Leben und gaben dessen Anti-Kriegstext „Der Feuerwehrbund“ zum besten. Nach einer Schweigeminute legten die VeranstalterInnen, die Freie ArbeiterInnen Union Berlin, so wie die Piraten-Fraktion Berlin Kränze am Gedenkstein für Erich Mühsam nieder.

Bilder: https://www.flickr.com/photos/neysommerfeld/sets/72157645236862239/

https://www.flickr.com/photos/soerenkohlhuber/sets/72157645636605681/

All diese Lebensbereiche und Facetten Mühsams, die sich noch um einige erweitern ließen, zeichneten seine vielschichtigen Persönlichkeit aus. Für uns als libertäre Antifaschist*innen erscheinen im Hinblick auf ein politisches Gedenken drei Punkte jedoch ganz zentral für dessen Wirken zu stehen: das anarchistische, antifaschistische und freigeistliche Erbe Mühsams. Denn alles was Mühsam ausmachte, sah er selbst als Teil des Weges hin zu einem besseren Leben für alle. Denn so Mühsam: der “Zweck meiner Kunst ist der gleiche, dem mein Leben gilt: Kampf! Revolution! Gleichheit! Freiheit!”

Anarchist: “Sich fügen heißt lügen” bedeutete für Mühsam in erster Linie für eine herrschaftsfreie Gesellschaft einzutreten. In Staat, Kapitalismus, Militarismus und Klassengesellschaft fand er Angriffspunkte um gegen Unterdrückungsmechanismen vorzugehen. Der revolutionäre Kampf sollte nie für die Menschen, sondern immer auf Augenhöhe mit den Menschen geführt werden. Befreiung verstand er immer auch als Leben und nicht bloß als Politik. “Sich fügen heißt lügen” trifft jedoch auch auf Mühsam als undogmatischen Anarchisten zu. So gibt es zwar viele Anarchisten seiner Zeit, auf die er sich bezieht und die ihn beeinflussten, doch ließ er sich nie entgegen seiner eigenen persönlichen Überzeugungen vor einen politischen Karren spannen. “Sich fügen heißt lügen” trifft also Herrschaftsverhältnisse in Form politischer Systeme genauso, wie feste politische Ideologien.

Antifaschist: Bereits 1932 bezeichnete Joseph Goebbels Mühsam als einen “jüdischen Wühler”, mit denen man “kurzen Prozeß” machen werde, sobald die NSDAP an der Macht sei. Der frühe Zeitpunkt der Festnahme und Ermordung Mühsams zeugen davon, wie sehr er den Nazis ein Dorn im Auge war und von von seinem nicht unerheblichen Einfluss in jener Zeit. Sein antifaschistisches Engagement als Publizist und Schriftsteller, welches sich in den Jahren vor der Machtübernahme der Faschisten, verstärkte, weisen zudem auf seine enorme Überzeugung hin. Was er sich im Laufe seines Lebens, als “sich fügen heißt lügen” auf die Fahnen schrieb, sollte sich auch am Ende seine Lebens erfüllen. Bis zuletzt gelang es den Nazis — auch nach 17. Monaten schwere Folter — nicht, seinen Willen zu brechen.

Freigeist: Lesen wir heutzutage diese Aneinaderreihung von Charaktereigenschaften und Betätigungsfeldern, die sich noch um Einiges fortführen lassen ließe, so stutzen wir zumindest für einen Moment. Widersprüche und Ungereimtheiten zeichnen das Leben Mühsams aus. Doch das war es, was die vielschichtige Persönlichkeit Mühsams auszeichnete. Entgegen jedem Trend und jeder Norm blieb er eine Institution für sich, nirgends einzuordnen, niemandem zugehörig, überall dabei, aber immer er selbst. Der berühmte Auspruch “sich fügen heißt lügen” geht also über das Ideal klassischer Herrschaftsfreiheit hinaus und meint zudem, scheinbar Feststehendes stets radikal zu hinterfragen, um der eigenen Meinungs- und Willensbildung wegen. Das praktizierte der Einzelgänger Mühsam bis zur letzten Konsequenz an sich selbst, mit dem Effekt, dass er zeitlebens unbequem blieb – von Zeit zu Zeit auch seinen eigen Leuten gegenüber. Die Akzeptanz seiner eigenen inneren Widersprüche trieben ihn darin an Widersprüche innerhalb sozial-revolutionärer Strömungen von Anarchisten und Kommunisten zu überwinden. Sein Engagement galt keinem ideologischen Dogma, sondern dem gemeinsamen Kampf aller gegen Faschismus und für eine bessere, herrschaftsfreie und solidarische Gesellschaft ohne Kapitalismus und Ausbeutung.

Und rufen wir euch 80 Jahre nach seiner Ermordung dazu auf, dem ganzen Menschen Mühsam, der gelebt hat und dem sein Leben genommen wurde, am Ort seiner Hinrichtung zu gedenken.

Antifaschistische Gedenkdemonstration:

12. Juli 2014 | 13 Uhr | S‑Bhf. Oranienburg

Erich Mühsam Fest

12. Juli 2014 | 15/16 Uhr | ZUKUNFT am Ostkreuz, Laskerstraße 5, Berlin

www.erichmuehsamfest.de

Als einige Tage später Verena Hartung von der Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark e.V. mit einer Gruppe Studierender auf den Gedenkort kam, war das Sonnensegel samt allen Halterungen weg. Sie sagt: „Ich kann es einfach nicht glauben. Eine beispiellose Respektlosigkeit gegenüber denen, die an diesem Ort inhaftiert waren, die hier ermordet wurden. Diese Tat spielt denen in dieHände, die einen Schlussstrich unter die Geschichte ziehen wollen, die nicht mehr erinnern wollen und die Kontinuitäten verleugnen.”

Als spontane Solidaritätsbekundung gab die Gruppe der Studierenden eine Spende für ein neues Sonnensegel.

Das Segel war im vergangenen Sommer, nur zwei Tage nach der Errichtung, von Unbekannten zerstört worden. Damals hatten die ehemaligen Häftlinge Ilse Heinrich und Charlotte Kroll das Segel eingeweiht.

Seit gut 15 Jahren arbeitet die Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark e.V. daran, den Ort des Jugendkonzentrationslagers und späterem Vernichtungslagers Uckermark dem Vergessen zu entreißen. Ziel der hauptsächlich durch Spenden finanzierten Arbeit ist es, am historischen Ort die Geschichte sichtbar zu machen und die Öffentlichkeit zu informieren. Die Gestaltung des Geländes soll auch zum Verweilen und Offenen Gedenken einladen. Die freie Zugänglichkeit des Ortes unabhängig vom institutionalisierten Gedenken ist ein großes Anliegen der Initiative.

„Wir werden hier trotz des erneuten Angriffs auf den Gedenkort nicht wieder Zäune und Mauern errichten!“ sagt Verena Hartung. ” Wir werden weiter an unserem Konzept des Offenen Gedenkens festhalten. Wir lassen uns nicht einschüchtern und wir werden weiter für einen würdigen Gedenkort Uckermark kämpfen. Die vielen positiven Rückmeldungen zum Besuch des Gedenkortes und das große Interesse an Rundgängen und Information sind uns ein Ansporn. “

Die Gelder werden dem aktuellen Bürgerbegehren für die Auflösung der Stiftung Garnisionkirche Potsdam bereitgestellt.

Martin Grothe [3. April 2014]